MEEQの詳しい説明や料金プラン、各種オプションなどについて知りたい方はこちらから説明資料をご確認ください。

様々な業界のMEEQ成果事例をまとめた事例集をご用意しております。ぜひご覧ください。

MEEQの詳しい説明や料金プラン、各種オプションなどについて知りたい方はこちらから説明資料をご確認ください。

様々な業界のMEEQ成果事例をまとめた事例集をご用意しております。ぜひご覧ください。

スマートフォンを持つ人がまだ少なかった2011年の東日本大震災の際、停電が発生した被災地ではテレビも電話も使えず、安否確認や救助要請、避難生活に必要な情報が伝わらない状況が続きました。14年後の現在、災害時の対応もスマートフォンの使用前提で検討されるようになりましたが、国民の誰もがスマートフォンを持っているかといえば、決してそうではありません。子どもや孫から渡されたスマートフォンを持ってはいても、「使い方に馴染めないので触らずにいる」お年寄りもいます。

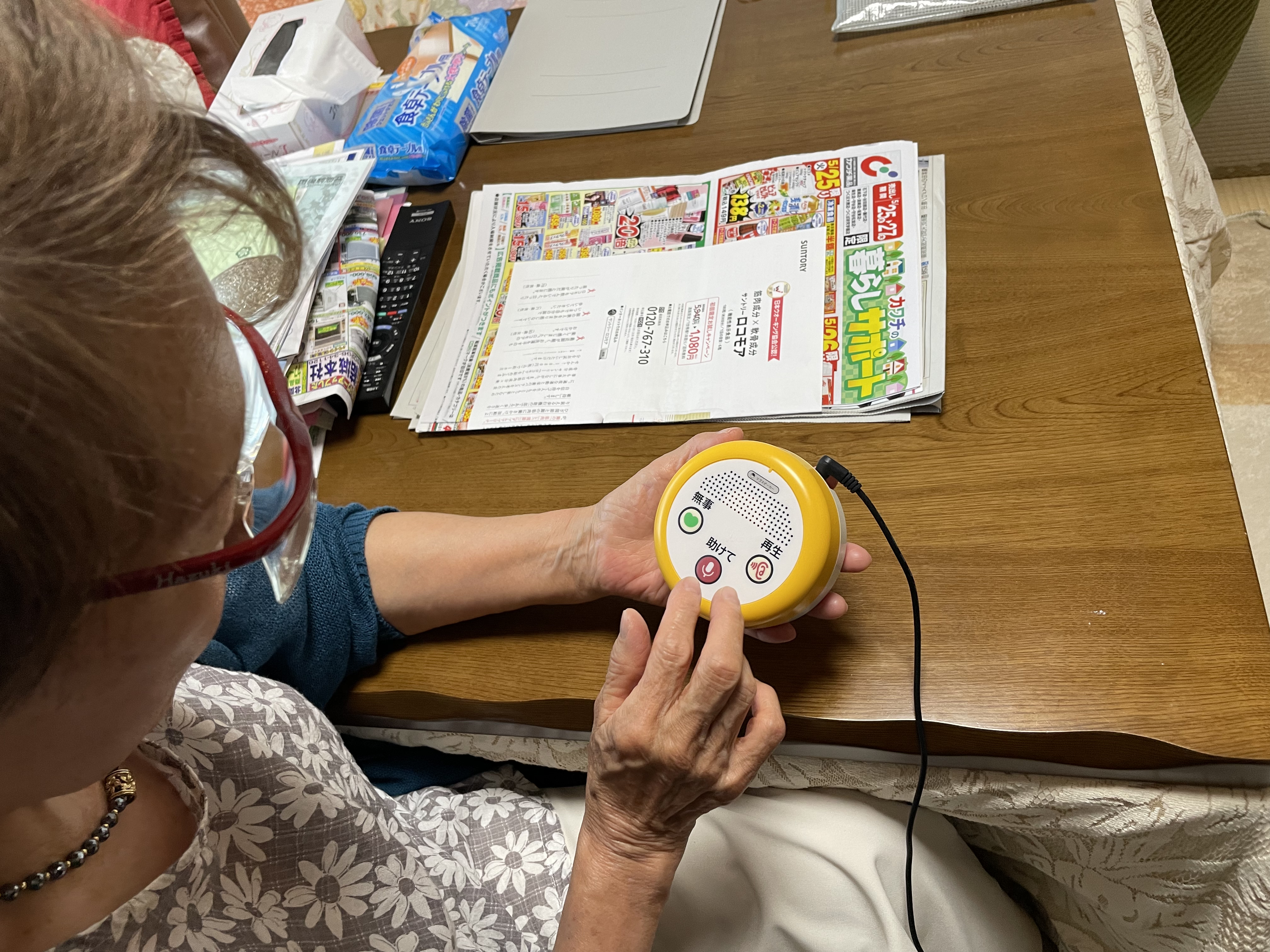

クレバーラクーンが提供する「マゴスピーカー」は、シンプルなボタン操作だけで利用でき、スマートフォンやタブレットに慣れない人でもすぐに操作を覚えられるツール。これがあれば、災害時には自治体からの放送が聞け、安否確認にも応答でき、ユーザーからの救助要請も行えます。自治体や町内会単位での導入が進んでおり、災害対応のスマホアプリなどではカバーしきれない人々のライフラインを担っています。

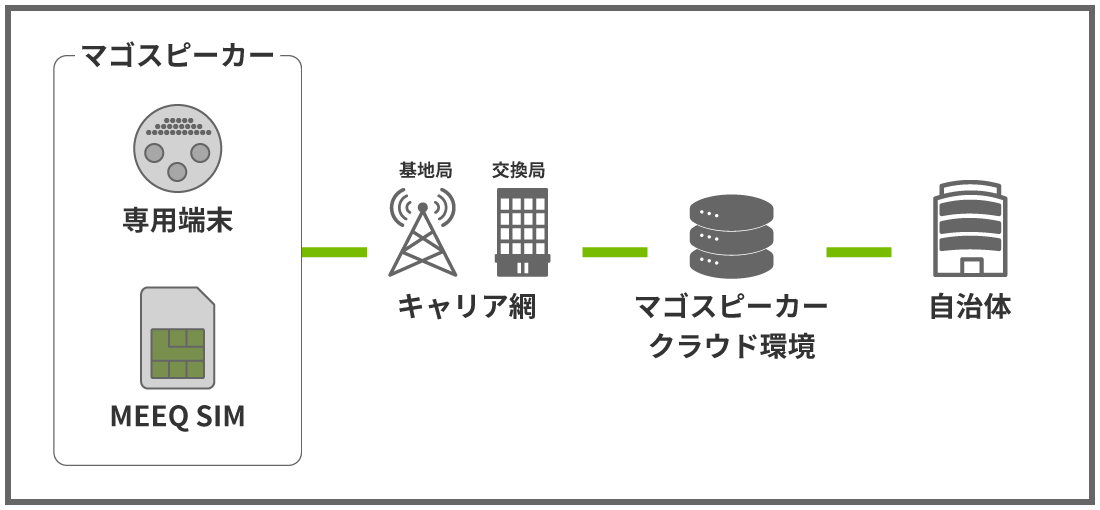

「マゴスピーカー」ではサービス開始当初から、通信手段として「MEEQ SIM」が採用されています。防災用途、かつ導入先が自治体という特殊なサービス事情に沿ったプランを選べたという「MEEQ SIM」のメリットについて、常務取締役の増田和順さんに伺いました。

「マゴスピーカー」を開発した増田さんは、防災科学技術研究所の客員研究員の顔も持ち、これまで多くの大規模災害の被災地に足を運んできました。そうした経験から生まれた「マゴスピーカー」ですが、現在のシンプルな形状にたどり着くまでには変遷があったと言います。

「マゴスピーカー」は、クレバーラクーンが提供する災害広報システム「クレバーメディア」の受信機として開発されたものです。開発に取り組むきっかけは、先につくったスマホアプリを導入した自治体関係者からの言葉でした。「自治体としてはスマホを使えない人も取りこぼすわけにはいかない。別途、ソリューションを考えてほしい」と強いリクエストを受けたのです。

増田さんが当初考えたのは、用途を災害情報の受発信だけに限定したタブレットの配布です。しかし、専用アプリの開発に取り組み、タブレットメーカーとも調整を進めていた最中に、急遽方向転換することを決めました。

「ある市で区長さん同士の情報交換にタブレットを導入するトライアルがあり、その成果発表の場に防災科研の研究員として立ち会わせていただきました。すると、31人の区長さんのうち、実際にタブレットを使ってみた人は1人だけ。他の30人は『怖くて箱から出せない』とのことでした。研究者がアプリ開発にいくら工夫を凝らしても、ユーザーの心理的な壁を崩せなければ何の意味もないと、そのとき痛感したんです」(増田さん)

そこからは誰もが使い慣れた白物家電のようなユーザビリティを追求し、ボタン3つのオン/オフで操作が完結する現在の形に。さらにもう一つ、増田さんがこだわったのが「通信にWi-Fiを使わない」ことでした。

「スマホに馴染みのない方々に『Wi-Fiを導入してください』とお願いするのはかなりハードルが高いでしょう。SIMを入れておけば、使いたい人は役所で機械を受け取り、持ち帰って電池とACアダプターを挿すだけで準備は完了。ユーザーにも自治体担当者にも負担の少ない形で導入が可能です」(増田さん)

SIMを選定する段階では、「マゴスピーカー」に適した料金プランを求め、5、6社に問い合わせたという増田さん。「MEEQ SIM」を選んだ理由は、上りと下りの合計で毎月の通信量を設定できる定額プランがあり、価格設定もリーズナブルだったことでした。

上りと下りそれぞれの通信量を設定するプランを避けたのには、防災機器ならではの事情があります。「マゴスピーカー」はいざ災害が起きたときには自治体からの情報提供だけでなく、ユーザーからの救助要請にも使われるため、上り・下り双方の通信が発生します。一方、平常時に使われるのは、基本的には自治体→ユーザーの下り方向のみのため、上り通信がいつどれだけ発生するかは予測できません。

ちなみに、平常時の通信内容は、健診の告知やゴミ収集のリマインドなど。防災に限らず、広報全般のお知らせが毎日1~3件程度入るケースが多いと言います。こうしてユーザーが日常的に「マゴスピーカー」を使う環境をつくっておくことで、いざ災害が起きたときにもスムーズな活用が可能になります。

また、従量プランではなく定額プランを選定した背景には、サービス導入先である自治体への配慮がありました。自治体が防災機器を導入する際は、国から交付金等が出る制度があり、これを活用できれば自治体負担は3割で済みます。増田さんが消防庁に出向いて確認したところ、「マゴスピーカー」の導入費も制度の対象になると確認できたものの、問題になったのは通信費。通常は機器の導入費とは別に計上されるため、全額自治体負担となるところです。

防災行政無線のような機器と違い、「マゴスピーカー」のユーザーは住民全体の一部に過ぎません。国の補助が出るならまだしも、全額自治体負担となると導入検討の過程でマイナスに働くことは目に見えていました。増田さんは消防庁に「マゴスピーカー」の耐用年数である5年分の通信費を機器導入費に含める形にできないかと提案し、「SIMという通信用パーツが組み込まれた防災機器と見なせば、通信費込みで交付金等の対象にすることも可能」との回答を得ました。このような背景から、コストの見込みが立てやすい定額プランであることは必須条件でした。

「『MEEQ SIM』の導入以来、10MB定額プランを使い続けていますが、最近は月によって容量を超過する回線も出てきました。当初、平常時の音声通信は1回200字程度の短いもののみの想定でしたが、だんだん長いお知らせを流すケースが増えてきたんです。今は日々コンソール画面で使用量を確認し、必要に応じてMEEQさんが用意してくれた大容量プランに切り替えています。実際の運用状況に合わせ、最適なプランを用意してくださるMEEQさんの柔軟な対応はありがたいですね(増田さん)

もともと「クレバーメディア」の専用端末として開発された「マゴスピーカー」ですが、その後他社の防災システムと連携させ、単体で導入されるケースも出てきました。スマホユーザー以外も簡単に使える「マゴスピーカー」とスマホアプリがそろえば、自治体は防災連絡のIT化を推進しやすくなり、防災行政無線に頼らずに済むようになります。実は防災行政無線は災害発生後に停電で使えなくなることが多いうえ、設置や交換、維持管理にかかる費用負担も大きいのが現状。「何とかしたい」と考える自治体が増えています。

さらに、IT化はもともと防災行政無線のない地域を救う手段でもあります。例えば、北海道の北部には、防災行政無線が無い自治体がいくつもあります。牧場経営者が多く、隣の家まで数キロとなると、一軒一軒のために無線の鉄塔を設置するわけにもいきません。一斉広報ツールを導入しようにも選択肢がなかったのです。

網走市に近い小清水町では、2024年から「マゴスピーカー」の導入がスタート。運用は順調で、2025年にも追加分の導入が決まっており、周辺の自治体からも続々と相談が寄せられています。

町内にキャリアのアンテナがない小清水町では当初、ユーザーの家の立地によって電波が届きにくいという課題がありました。時間帯によっても差が見られ、日中はA社の電波は問題ないもののB社は弱い、夕方以降はむしろB社の方が入りやすい、と複雑な状況。キャリアのアンテナが網走市にある関係で、市内の通信が混み合う時間帯は小清水町まで電波が届きにくいことが分かってきました。

ここで力を発揮したのがMEEQの「グローバルSIM」です。1枚で国内3キャリア(NTTドコモ・ソフトバンク・KDDI)に対応しており、SIMカードを挿し替えることなく複数のキャリアの電波を利用できます*。

*接続するキャリアは電波状況に加え、接続履歴、デバイスの設定などにより決定されます。

「小清水町にはすでに100台導入しており、別途14枚のグローバルSIMを提供しています。町全体で見ればA社の電波の方が安定しているため、基本的にはA社のMEEQ SIMをセットしていますが、不安定になった場合に別キャリアに切り替えられるグローバルSIMに交換できるのは助かります。災害は1日24時間のどこで発生するか分かりませんし、いざというときに1軒でも機能しなければ大変ですから」(増田さん)

「マゴスピーカー」は現在、防災以外にも活躍の場を広げつつあります。一つはクリニックの予約調整。人工透析を行うクリニックでは通常、曜日・時間帯ごとに決まった患者さんの予約が入っていますが、ときには機器のメンテナンスや停電などで予約の振替が必要になることもあります。そうした場合、従来は病院スタッフが電話で調整を行っており、大きなクリニックでは100人を超える患者さんに次々と電話をかけなくてはならないこともあると言います。

ここに「マゴスピーカー」をベースにした「つながる透析くん」を導入すれば、振替日時や代わりのクリニックの案内を一斉送信でき、患者さん側はボタン操作で承諾するか、NGの場合には音声で希望を伝えることも可能です。神奈川工科大学と共同でシステム開発に取り組み、すでに多数のクリニックから引き合いを受けています。

このほか、介護福祉用途への転用も進めており、こちらは介護福祉事業所を介して導入していくことを想定しています。エンドユーザーのITリテラシーを問わない機器デザインを強みに、多彩な現場の利便性と生産性への貢献が期待される「マゴスピーカー」。MEEQは今後もサービスの安定的な運用を支えるべく、導入先の事情に寄り添った対応を磨いていきます。

プロジェクト担当者部署・役職:常務取締役 増田和順さん

ウェブサイト:

https://clever-racoon.com/