MEEQの詳しい説明や料金プラン、各種オプションなどについて知りたい方はこちらから説明資料をご確認ください。

様々な業界のMEEQ成果事例をまとめた事例集をご用意しております。ぜひご覧ください。

MEEQの詳しい説明や料金プラン、各種オプションなどについて知りたい方はこちらから説明資料をご確認ください。

様々な業界のMEEQ成果事例をまとめた事例集をご用意しております。ぜひご覧ください。

全国のオフィスビルや商業施設、マンションなど、火災報知機は私たちの暮らしを守る重要な設備として広く設置されています。熱や煙といった火災の兆候をいち早く検知し、警報を発することで、初期対応を可能にするこの装置。その日本におけるパイオニアが、1918年(大正7年)に設立されたホーチキ株式会社です。

同社は、日本で初めて火災報知機を設置したメーカーとして知られ、100年以上にわたり開発から製造、販売、施工、保守点検までを一貫して手がけてきました。まさに、火災報知機のトップランナーとしての地位を築いてきた企業です。

同社では、火災報知機 施工時の作業負荷を軽減し、試験の効率を高めるための社内用施工支援ツールとして、無線通信とクラウドを活用した施工支援用システム『Air-R』を開発しました。広範囲に設置された火災報知機を一元管理し、クラウドとデータを同期する『Air-R』の中核設備である「火災受信機」の通信手段として、『MEEQ SIM』をご採用いただきました。この『Air-R』の開発背景と『MEEQ SIM』ご採用の理由などについて、ホーチキ株式会社で『Air-R』の企画・開発を担当した事業企画部の今井大貴さん、『Air-R』の運用・推進を担当した施工推進部の谷口拓也さんにお話をお伺いしました。

まずは、基本的な火災報知システムについて整理しましょう。ビルなどの建物を見てみると、天井には感知器が、壁面には人が火災を発見した際に押すことで警報を発する発信機が設置されています。これらの機器が熱や煙を感知したり、発信機が押下されたりすると、火災報知機の中核を担う「火災受信機」が信号を受信し、建物内に火災の発生を知らせるとともに、必要に応じて防排煙設備・消火設備へ自動的に連動します。火災受信機は多くの場合、警備室などに設置されており、設備管理者はここで火災の発生場所を迅速に把握することができます。この火災報知システムの試験を行う際には、天井に設置された感知器一つ一つに対して、加熱試験機や加煙試験機などを用いて試験的に作動、各所の発信機を押して火災受信機が正しく反応するかを確認する必要があります。つまり、建物が大規模であればあるほど、設置されている機器の数も増え、試験作業にかかる労力や時間は膨大になります。

「東京などの都市部では、建物の大型化・高層化が進んでおり、それに伴って火災報知システムの施工や試験に必要な人員や工数も増加の一途をたどっています。特に大規模なオフィスビルでは、感知器が数千/数万単位で設置されており、法令に基づきすべての機器を試験しなければなりません。こうした試験作業が、施工業務全体の中でも大きな負荷となっているのです」

(今井さん)。

こうした施工現場での課題に対応するため、ホーチキが社内向けに開発したのが、クラウドと無線通信を活用して火災報知システムの試験作業を効率化する施工支援用システム『Air-R』です。

『Air-R』は、建物内に設置された感知器や発信機のデータ・状態を、火災受信機を介してクラウド上にアップロードし、タブレット端末上のダッシュボードに可視化する仕組みです。ダッシュボードからは、各機器の状態を確認できるだけでなく、個別に動作試験を行うことも可能です。これにより、従来は現地試験者と受信機の表示確認最低2名の作業者が必要だった試験作業を、タブレット端末を通じて1人で完結できるようになり、人的リソースの削減を実現しました。

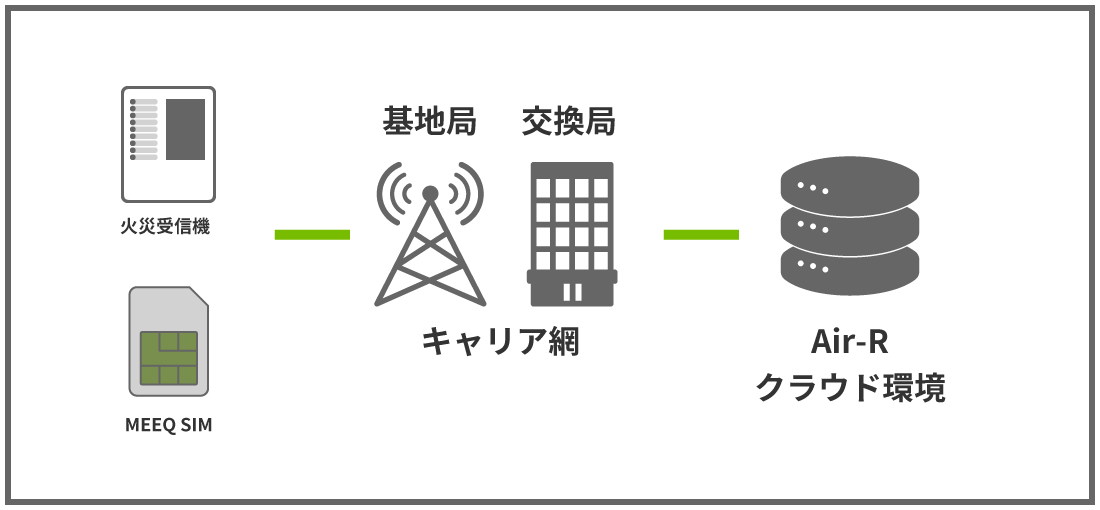

この『Air-R』の大きな特長は、感知器などの情報を集約する火災受信機をクラウドサーバーと常時接続し、リアルタイムでデータを送受信できる点にあります。その通信を担うのが、ホーチキが独自に開発した火災受信機用のIoT無線モジュールです。このモジュールに『MEEQ SIM』を挿入することで、LTE回線を通じた安定したデータ通信が可能となり、現場のネットワーク環境に依存せずにシステムを運用できるようになりました。

では、数ある通信事業者のなかから、なぜ『MEEQ SIM』をご採用いただいたのでしょうか。今井さんはまず「3キャリアに対応できること」を挙げています。谷口さんによると、現在ホーチキでは3キャリア分のSIM3枚を1セットとして40セット(120枚)を全国の事業所に展開して各地の施工現場で活用しているのだそうです。

「新築工事中、建物の構造が完成していない段階では電波環境が不安定になることが多くあります。場所によっては電波が極端に弱かったり、通信キャリアによっては圏外となってしまうことも珍しくありません。こうした状況下で、特定のキャリアにしか対応できない通信手段を採用してしまうと、実際の現場で十分に活用できないリスクが生じます。

そこで、複数キャリアに対応できる柔軟性を重視し、3キャリアのSIMカードを一括で提供できる『MEEQ

SIM』を選定しました。これにより、現場ごとの電波状況に左右されることなく、安定した通信環境を確保し、施工支援用治具『Air-R』の幅広い活用を可能になりました。」(今井さん)。

「実際に施工支援用治具『Air-R』を導入・運用している中で、3キャリアに対応している点は非常に大きな利点であると感じています。工事現場に『Air-R』持ち込んだ際、特定のキャリアにおいて通信が不安定な場合でも、即座に他のキャリアへ切り替えることで、安定した通信環境のもとでシステムを継続的に活用することが可能です。工事現場においては、事前に通信環境を正確に把握することが難しいケースも多いため、施工時における柔軟な対応が可能であるという点は、非常に魅力的に感じています。」(谷口さん)。

また今井さんによると、『Air-R』を活用してタブレット端末にて試験を行うには「グローバル固定IPアドレスによる通信」が必須条件になるといいます。この点も『MEEQ

SIM』ではグローバル固定IPアドレスオプションを用意しているため、「3キャリアでグローバル固定IPによる通信が可能」という点が、『MEEQ SIM』選定の大きな決め手になったとしています。

さらに、通信コストの最適化にも工夫が凝らされています。

現在同社では、40GBの通信容量を複数のSIMカードでパケットシェアするプランを採用。

施工現場には3キャリア分のSIMカードをセットで持ち込みますが、実際に使用するのはそのうちの1枚のみ。3枚のSIMで通信容量を共有できるため、無駄なく効率的に通信リソースを活用できているといいます。

なお、火災受信機とクラウドサーバー間でやり取りされるデータは、主に信号情報であり通信量はごくわずか。そのため、通信容量を超過することなく、安定した運用が実現できているとのことです。

谷口さんによると、現在はホーチキの施工現場のうち、一部の限られた物件で『Air-R』を導入しているのだそうですが、今後はこの『Air-R』の導入件数を増やしながら施工作業の効率化・省力化を進め、ホーチキと施工協力会社の働き方改革を推進していきたいとしています。

「施工現場で活躍する作業員の高齢化や労働力不足はこれからの大きな課題で、『Air-R』に限らず先端技術を活用した作業効率化・省力化による現場の負担軽減はどんどん推進していきたいと考えています。100年以上の歴史で培われた現場の声を取り入れながら、ITを活用して作業効率の向上を目指していきたいですね」(今井さん)。

『Air-R』の開発・導入によって施工現場の課題解決に向けた大きな一歩を踏み出したホーチキ。そのなかで重要な役割である通信機能を担う『MEEQ SIM』は、今後も安定したサービスをお届けすることで同社の働き方改革の推進に貢献していきます。

プロジェクト担当者部署・役職:事業企画部 今井大貴さん/施工推進部 谷口拓也さん

ウェブサイト:

https://www.hochiki.co.jp/